Il cognome in Friuli

Data di nascita

La “nascita” del cognome in Friuli non è facilmente databile e, probabilmente, è avvenuta in “ordine sparso” a seconda della località. Le fonti più antiche (carte notarili, catapàn, rotoli, libri parrocchiali. ecc.) non sono state indagate in modo sistematico e molte sono senz’altro andate perdute. A quanto ci consta, soltanto in alcune aree (Valli del Natisone, comune di Forgaria, comune di Bordano, comune di Amaro, comune di Campoformido, Zoppola, Polcenigo, Grado, una parte della Carnia ..) si è approfondito anche l’aspetto relativo alla comparsa, cioè alla prima attestazione dei cognomi locali.

In

Italia la formazione dei cognomi avviene in un arco di tempo compreso tra il

Mille e l’inizio dei Milletrecento con evidenti differenziazioni e scarti.

Venezia, ad esempio, rispetto a quei tempi, è in anticipo di un secolo, mentre

alcune aree isolate ritardano notevolmente.

Il

Friuli rientra, almeno in buona parte, in queste aree ritardatarie. Il cognome

è un’ esigenza che si manifesta quando la vita sociale si complica (commerci,

burocrazia, fisco, polizia, ecc.. ). Venezia è una città basata sul commercio

e nelle scritture contabili non si possono certo fare confusioni di persone; ciò

spiega la precoce nascita del cognome sulla laguna. Nella rivale Genova l’uso

di questo importante elemento di identificazione è già quasi generalizzato nel

XII° secolo. In Friuli la situazione economica e sociale era ben diversa e

dobbiamo attendere il XIV° secolo per vedere i primi, ancor rari cognomi in cittadine dall’intensa

vita economica come Gemona.

A Tolmezzo il processo di formazione dei cognomi è

ancora in piena evoluzione nel XV secolo e si esaurisce solo verso la metà

del secolo successivo: ben 23 dei capifamiglia che compaiono nell’ elenco dei

fuochi del 1469 risultano privi di un vero e proprio cognome e, per

distinguerli, il cancelliere che ne stila il documento

ricorre di volta in volta al luogo di provenienza, aIl’attività

esercitata o, più raramente al nome del padre. Nelle campagne, in un’indagine

sui registri

censuari redatti fra la metà del 1300 e la

metà del 1400, il nome del concessionario ( o padrone terriero), nella forma

patronimica, è il secondo elemento di individuazione della proprietà (il primo

è l’ubicazione); nelle comunità rurali, che contano un numero ridotto di

gruppi familiari, il nome di battesimo seguito da quello del padre, nonostante

la relativa povertà del patrimonio onomastico, rappresenta una coordinata

sufficiente, soprattutto in una realtà come quella friulana, in cui le

concessioni fondiarie, nobili ed ecclesiastiche, hanno in prevalenza un

carattere perpetuo”

A Forgaria, ad esempio, uno studio

afferma che i cognomi si fissano nel secolo XVI, anche se “un piccolo mazzo

risale addirittura al secolo XIV”, ma alcuni di essi si formano nel secolo

XVII e persino nel XIX.

Chi

ha un minimo di dimestichezza con i registri parrocchiali non può non notare,

poi, come prima dell’Ottocento, non esistendo una legislazione rigorosa in

fatto di cognomi, la situazione fosse piuttosto “ballerina”: i cognomi

potevano cambiare (non solo Rosso poteva diventare Rossi, ma Rossi poteva mutare

in Bianchi), ed i registri erano ordinati per nome e non per cognome.

Nel

Millesettecento a Savogna si è formato il cognome Murùszach dal cognome

Massera e, addirittura nell’Ottocento, sempre a Savogna, il cognome Velìcaz

è sorto per gemmazione dal cognome Massera.

Negli

atti ufficiali, i cognomi possono venire omessi, venire “dimenticati”,

sostituirsi (la stessa persona può essere indicata talora come Rossi e

tal’altra come Bianchi), smarrirsi nei grovigli delle parentele, ecc. E chi

andava “cuc” poteva abbandonare il proprio cognome per assumere quello

della sposa.

Si può affermare che la maggior parte dei cognomi friulani attualmente presenti nella nostra regione può trovare la prima attestazione scritta, se non nel 1500, almeno nel 1600. Nel 1400 le attestazioni sono più rare sia perché i cognomi si debbono ancora formare, sia perchè piovani e curati ricevono l‘obbligo, solo dopo il Concilio di Trento (1563), di tenere registri di battesimo aggiornati.

Solo

in alcuni luoghi tali registri sono

stati adottati in epoche precedenti (ad esempio a

Gemona) con lo scopo di evitare matrimoni tra consanguinei. Ma non tutti

i curati si adattano subito alle direttive del Concilio trentino, alcuni lo

fanno con un certo ritardo, altri non danno prova di perseveranza, accuratezza e

sistematicità e altri ancora tengono libri solo per alcuni villaggi.

Aggiungiamo, infine, che incendi, terremoti, guerre

e incuria hanno portato alla perdita di molti documenti.

Il

mio cognome è...

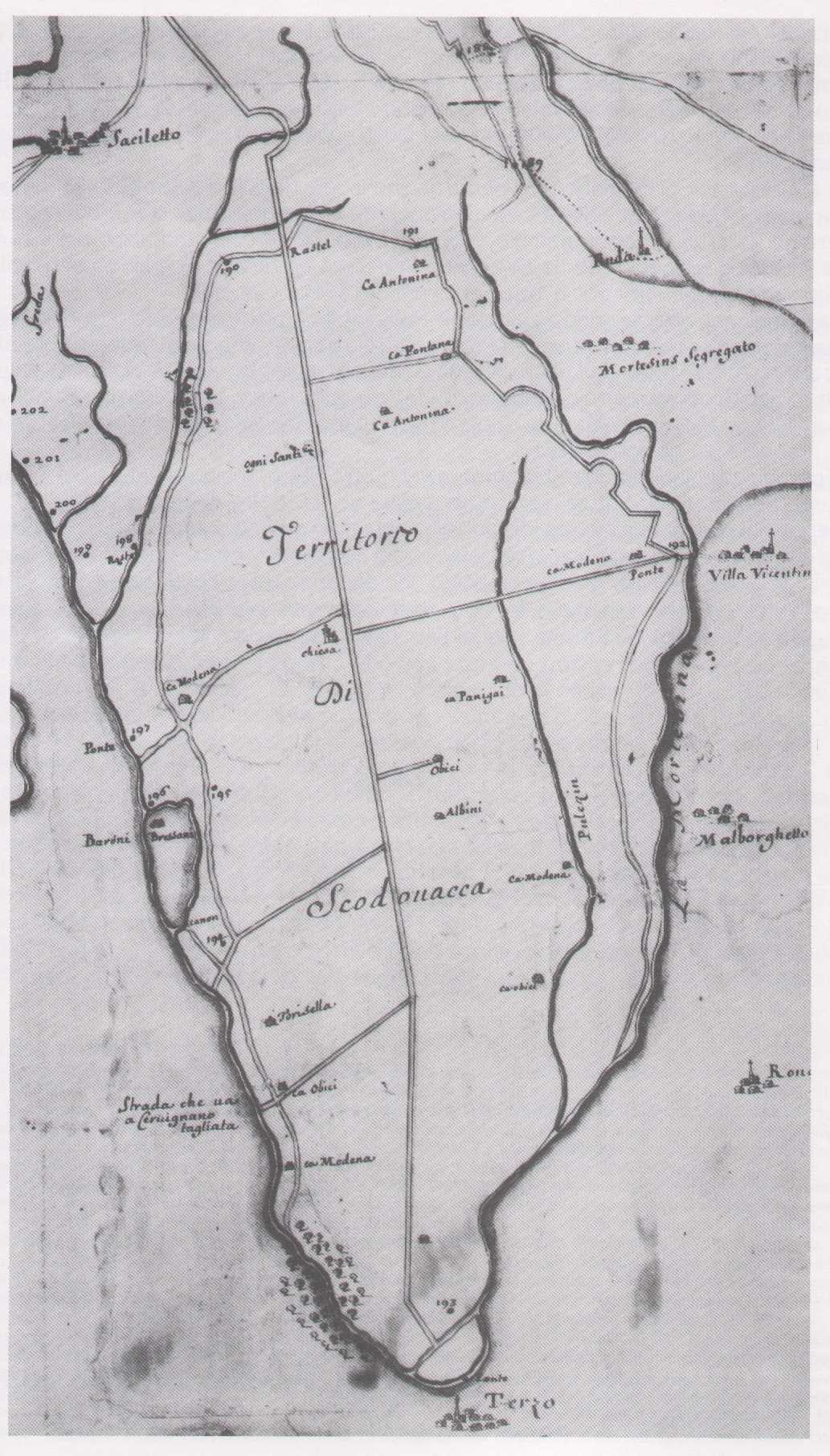

Cartina del 1700 del territorio di Scodovacca

Classificazione dei cognomi friulani

I cognomi

friulani, così come quelli del rimanente mondo occidentale, possono derivare

da:

1)

nomi di persona (senz’altro la maggioranza);

2)

nomi di mestiere, attività, carica;

3)

caratteristiche fisiche o comportamentali della persona;

4)

nomi ripresi dal paese o regione di origine (o dove si è soggiornato);

5)

nomi di oggetti (spesso legati a un mestiere);6)

soprannomi o, meglio, “nomignoli”.

Relativamente al cognome Tomaduz, prendiamo

in considerazione il punto 1

1)

derivati da nomi di persona

I

nomi di persona così come i cognomi

che da essi derivano, si possono classificare in diversi modi e molti studiosi

privilegiano il filone linguistico (nomi di origine ebraica, latina,

germanica, ecc.). Facciamo osservare soltanto che i cognomi derivati da nomi di

persona riflettono i nomi che erano in uso nel periodo in cui i cognomi si sono

andati formando e, quindi, in un arco di tempo che, salvo poche eccezioni, va

dal milletrecento al milleseicento.

Si

tratta, a nostro avviso, in larga prevalenza di nomi appartenenti alla tradizione

religiosa (nomi di santi) anche se, evidentemente, le motivazioni vere possono

prescindere da quelle religiose (non sempre un bambino veniva chiamato Domenico

per devozione a San Domenico).

Una

traccia religiosa nei cognomi è, comunque, ancora diagnosticabile perché in

alcuni paesi abbondano tutt’ora nomi di battesimo che si rifanno a quelli di

un santo particolarmente venerato nella zona (può essere il patrono, ma non

necessariamente): tali nomi erano diffusi anche in passato ed hanno dato, alla

fine, dei cognomi.

Ciò

spiega tra l’altro la diffusione nella nostra regione di cognomi che si

rifanno a santi tipicamente “nostrani” come Ermacora (Macòr, Macorigh,

Macoratti) e Canziano (i cognomi Canciàn, Canciani, Coceancig, Coceani, Coceano,

Cocianni).

Non

è un caso che lo studioso di onomastica Pavle Merkù (Trieste) parte proprio dai

nomi dei santi per spiegare tanti cognomi sloveni.

a)

-

Hanno subito nel tempo trasformazioni grafiche o fonetiche che rendono

irriconoscibile il nome di partenza ( Nicola, ad esempio, sé trasformato in

Collauto e Collutti, come in Collutta e Culetto; Giacomo in Comìs, Comici,

Comuzzi; Domenico in Menìs, Domini, Miniassi; Pietro in Peresson, Perès,

Perressotti, Peressini; Da Agata viene il cognome Aita; ecc…).

- Si rifanno a nomi che non sono più in uso. Basta scorrere l’indice

onomastico del “Nuovo Pirona” per trovare Vriz, Zintilìn, Uliana, Leita,

Armelin, Artic, Az, Banàt, Flamia, Pupe, ecc..

b) - Gli esempi “trasparenti”

non si contano, nessuno avrà dubbi etimologici su: